Ver fotos

Secciones

Servicios

Destacamos

Ver fotos

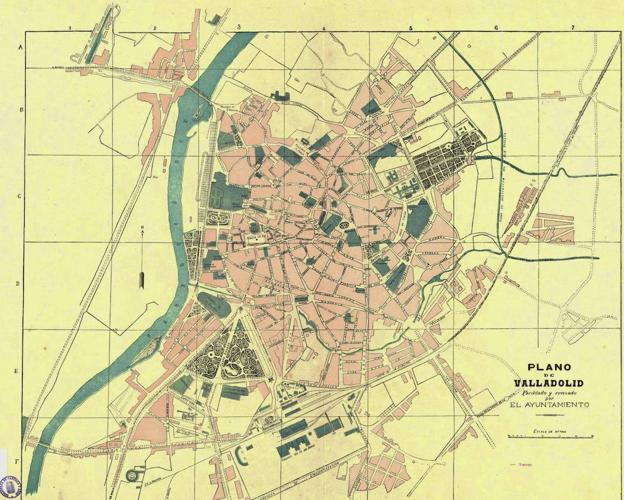

Valladolid, con casi todas sus calles de tierra, su alumbrado de gas, sus escasos coches y sus muchas bicis y carros (solo podían ser conducidos «al paso o al trote corto»), tenía entonces, hace un siglo, cuando el mundo desprecintaba los felices años 20, un total de 76.791 vecinos. Eran 36.176 hombres. 40.615 mujeres. La ciudad se asomaba a un decenio revolucionario que conllevó importantes cambios sociales, urbanísticos, de usos y tradiciones. También demográficos.

En solo diez años, Valladolid creció hasta los 90.004 habitantes, según el censo de 1930. Un incremento de 14.317 residentes, cuando en el decenio anterior (entre 1910 y 1920) solo había sumado 3.573 inscripciones al padrón. Ese aumento «responde en gran medida al factor inmigratorio».

«Después de una etapa de escaso desarrollo de la vida industrial y comercial, Valladolid había dejado de tener aliciente para los emigrantes», explica la catedrática María Antonia Virgili Blanquet en su libro 'Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Valladolid 1851-1926)'. Y aunque durante este periodo no se produjeron grandes cambios en las actividades productivas, Valladolid «se benefició de la etapa de prosperidad que atravesó el país». Fue una década «de optimismo y esperanza», después de la gran guerra, de la gripe española. Y eso tuvo reflejo en la vida cotidiana de la capital.

Aquel año 1920 comenzó con problemas de abastecimiento de tabaco. No había nicotina para aplacar el vicio. Ni cuarterones ni cigarros puros. Por eso, el martes 27 de enero, cuando por la tarde llegó «el carro de Tabacalera», había larguísimas colas de fumadores que esperaban turno para acabar con las existencias. Y para anestesiar la espera, como contaba El Norte, se lanzaron vivas al tabaco y a los estanqueros.

Era este uno de los negocios más prósperos en una ciudad que, según recoge la Guía de Valladolid y su provincia, editada por el Grupo Pinciano en 1922, contaba con 79 peluquerías y barberías, 15 posadas, 24 sastrerías, tres talleres mecánicos para automóviles (frente a 18 constructores de carros), 67 tiendas de ultramarinos y doce almacenes de vino.

Había nueve mercerías, tres fábricas de medias (en Angustias, Platerías y Los Tintes), 138 médicos con consulta, quince modistas y cuatro tiendas de máquinas de escribir (la casa Underwood tenía despacho en la Plaza Mayor). El catálogo comercial de la ciudad se completaba con cuatro fábricas de jabón, cinco de jarabes, catorce de harinas y diez de chocolates. Había seis fotógrafos, cinco librerías y tres más de viejo. La ciudad contaba con 22 farmacias, ocho fábricas de gaseosa (entre otras, Gambrinus, José Llorente, La Cruz Blanca en San Juan, La Deliciosa en Estación o La Cruz Verde, en Angustias). Manuel Marcos llevaba el único gimnasio, en Fray Luis de León, 2. Y además, tres cuchilleros, cuatro corseterías, catorce confiterías, dos cesteros, una fábrica de colas y gelatinas (Vallisoletana de colas, en Tenerías), 18 almacenistas de carbón, seis alfarerías y tres tiendas de bicicletas.

La vida cotidiana se celebraba en seis cafés (Colón y Royalty, en Santiago; el Moderno y Del Norte, en la Plaza Mayor, el Suizo y el Café de Valladolid, en Duque de la Victoria) y trece bares (como El Lion D'Or o el Ideal Bouquet, en Ferrari), que tenían que cerrar, como muy tarde, a la una de la madrugada. El resto eran tascas, tabernas y cantinas, con permiso de apertura hasta las 22:00 horas en verano y las 23:00 horas en invierno. El ocio hallaba también acomodo en los teatros (Calderón,Lope de Vega, Zorrilla, Pradera, Cervantes, el Hispania en la calle Muro o el Galdós, en la calle Vega).

Los hombres, continúa la guía, solían llevar la cabeza cubierta (con sombrero las clases acomodadas, de paja en verano, y boina los menos favorecidos; había ocho sombrererías de caballero, siete para mujeres) y corbata o pañuelo al cuello. Eran normales las camisetas de felpa; entre los obreros, el blusón. Los trabajadores habían empezado la década con mejoras laborales. Como recuerda Jesús María Palomares en su libro 'Valladolid 1900-1931', en marzo de 1919 los obreros de la construcción empezaron a disfrutar de jornadas de ocho horas. Al terminar el decenio, en 1930, el proletariado suponía el 22% de los trabajadores, con un sector importante entre los ferroviarios (solo en los talleres trabajaban cerca de dos mil obreros) que tenían la mayor parte de sus viviendas (molineras, con patio y huerta) en Delicias.

Era habitual, en una ciudad de «ritmo provinciano, casi pueblerino» (como escribió Antonio Corral en esa guía de 1922) que los comercios alardearan de «cosmopolitismo europeizante» para atraer clientela. Ahí estaba el Bazar Parisien (actual Ambrosio Pérez, en la Acera de San Francisco con Santiago), con su surtido de relojes. O la academia de corte La femme chic. O el Grand Hotel de France (Teresa Gil, 23, con el número de teléfono 68 y ascensor, calefacción, baños y 'garage'). O el Gran Hotel de Inglaterra (María de Molina, 2). O la casa Sánchez hermanos, que se anunciaba como la única con «los últimos modelos de las mejores casas de París».

Había cuatro líneas de tranvías, que prestaban servicio desde las 7:35 hasta las 21:00 horas de octubre a febrero y hasta las 22:00 horas el resto del año. Todas ellas confluían en la Plaza Mayor.De ahí salían hacia la estación del norte y Arco de Ladrillo (0,10 pesetas el viaje), el Canal de Castilla (0,15), al cementerio (0,20) y La Rubia (0,15).

En estos años también mejoró la salubridad de la ciudad. En 1921, el Ayuntamiento estudió una moción para implantar un sistema de depuración de aguas. Los concejales explicaban en la prensa que este era un proyecto que «no entusiasmará a los ciudadanos» puesto que no son obras que se aprecien de forma tangible, aunque «sí que mejorará sin duda la calidad de vida de las viviendas de la clase obrera en los barrios de Tranque, Delicias, San Isidro, La Victoria, Vadillos, la plaza de toros y Las Viudas».

Aquellos felices años 20 fueron decisivos para acabar con los embarrados o polvorientos caminos de tierra. En la memoria del Ayuntamiento de 1923 se subrayaba que había una «inmensa cantidad de kilómetros que pavimentar», al tiempo que se recordaba que las «pavimentaciones antiguas no respondían a las necesidades actuales del tráfico». El asfaltado había llegado en 1915 a Miguel Íscar, Fuente Dorada, Ferrari o la Acera de Recoletos (entonces, avenida Alfonso XII). En 1929, catorce años después, las calzadas ya cubrían 57 kilómetros (43 en el centro, 14 en los barrios), según recoge María del Carmen García de la Rasilla en su libro 'El Ayuntamiento de Valladolid. Política y gestión'. Antes de 1923 estaban pavimentadas 21 calles (entre ellas, Gamazo, Santiago o Duque de la Victoria). Entre 1924 y 1926 se adoquinaron 23 vías más (como Claudio Moyano, Torrecilla, Ruiz Hernández, San FelipeNeri, Estación, Cruz Verde o San Martín).

En 1927 se pavimentaron 28 (Angustias, Cadenas de San Gregorio, Chanchillería, José María Lacort, Núñez de Arce, Perú, Pasión, Poniente, Santa Ana, San Ildefonso o Santa Clara). En 1928 se llegó a 28 calles más (Filipinos, Don Sancho, San Juan, San Diego, Imperial, San Nicolás, Acibelas) y el ritmo se aceleró en 1929 con otras 39 (Los Arces, General Ruiz, Marina Escobar, Santa Lucía,Real de Burgos, Linares, Portillo de Balboa...).

,%20Gil%20de%20Rebole%c3%b1o,%20Isidoro%20Iglesias%20(Catedr%c3%a1tico%20de%20Can%c3%b3nico),%20Gaspar%20Rodr%c3%adguez%20Pardo,%20Agust%c3%adn%20Ruiz,%20Eusebio%20Villanueva,%20Mart%c3%adnez%20(Secretario),%20amigo%20Torres.-kXUD--220x282@El%20Norte.jpg)

Fue el decenio en el que el automóvil empezó a conquistar las calles, lo que obligó a ensanchar algunas arterias, como Echegaray, Quiñones o las plazas de Portugalete y la Libertad. Las quejas por la velocidad que alcanzaban los automóviles obligaron a aprobar una ordenanza que impidió circular a más de 20 kilómetros por hora en el interior de la población. Y en 1929 se impuso la primera regulación de tráfico. Fue en la calle Santiago (sería de dirección única desde la Plaza Mayor a Zorrilla entre las 12:00 y las 14:00 y desde las 17:00 a las 20:00 horas). Esa necesidad de transporte llevó a que el 23 de junio de 1928 se inaugurara la primera línea de autobuses urbanos, que comunicaba la Plaza Mayor con Delicias (el precio oscilaba entre los 14 y los 19 céntimos).

Y junto a estos, cambios en la construcción. La concesión de licencias se disparó durante estos años de crecimiento, aunque al final del decenio se notó el impacto de la crisis de 1929. Ese año se otorgaron 140 licencias. En 1930, bajaron a 121 y un año después, a 105. Se ponía fin así a un decenio de crecimiento constante. El material fundamental era el ladrillo, «debido a la abundancia y calidad de las arcillas de la zona». Durante esta década se optó por una clara sobriedad decorativa, con poca ornamentación. Testigos de ese estilo son los edificios de López Gómez con Fray Luis de León. O los bloques levantados entre los número 34 y 42 de la calle Panaderos. «Dentro de esa sobriedad, aparecen influjos del grafismo que por los años 20 tomaba cada vez más fuerza.Un ejemplo es la fachada que Coloma proyecta para Gamazo 42 en el año 1925», recuerda Virgili Blanquet. En ese mismo año 1925 se generalizan los entramados de hierro (se percibe, por ejemplo, en Gamazo, 40). Y en 1930 está el primer ejemplo de construcción con estructura de cemento armado, en la calle Joaquín Costa (hoy Dos de Mayo). En este decenio se abandonan los recuerdos renacentistas (como el edificio de la calle Muro, 20, del año 1927).

Pero, lo más importante, es que se produce un gran avance en las condiciones higiénicas de los edificios, con una mayor exigencia para acabar con las alcobas sin ventilación. En 1926, por ejemplo, se ponían trabas para conceder una licencia en Gamazo 17 porque el proyecto incluía un dormitorio sin ventana ni luz. Los anuncios inmobiliarios de la época presumían de estas novedades. Así, en 1929, el edificio de López Gómez con la plaza del Salvador destacaba de que los patios se colocaban «de tal manera que todos los dormitorios tenían luz natural y aireación».

Este interés por la salubridad se trasladará en 1924 a las ordenanzas municipales, que reúnen la normativa fundamental de la ciudad para acabar con los comportamientos incívicos y regular (en plena dictadura de Primo de Rivera) las libertades vecinales. El artículo 7, por ejemplo, prohibía las «reuniones tumultuosas», así como «dar cencerradas, dirigir insultos» o «turbar con canciones estrepitosas el reposo de los habitantes». Tampoco se autorizaba (artículo 9) los «juegos de bolos, barra o morrillos» en la calle y el artículo 10 prohibía pedreas y riñas de muchachos. Desde 1924 se prohibía (artículo 53) poner la ropa a secar o a ventilar en los balcones y ventanas de las casas situadas dentro del casco urbano. Yeso sigue vigente hasta hoy.

Hay monumentos y edificios emblemáticos que han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, el edificio de Correos (1922) o el del Banco Castellano (actual BBVA en Duque de la Victoria, estrenado el 4 de julio de 1920). En 1926 se presentó un proyecto para construir un templete en la Plaza Mayor, obra de D. Velasco, con hierro, zinc, elementos decorativos como guirnaldas y medallones de músicos españoles, con una lira como remate. Su construcción comenzó en enero de 1927 y en 1935 se trasladó a Las Moreras .

En 1929, se grabó esta película documental para la Exposición Iberoamericana de Sevilla que se celebró ese año. Incluye imágenes de un domingo de mercado en Medina del Campo, de Nava del Rey, Olmedo, Villalón o Medina de Rioseco.

Hay más fechas emblemátivas durante ese decenio de los años 20.

1 de enero de 1920. Los años 20 comenzaban en Valladolid con un «vendaval que en algunos momentos adquirió caracteres de huracán, haciendo muchos destrozos en almacenes, vidrieras y persianas», informaba El Norte.

17 de octubre de 1920. Nace Miguel Delibes en el número 12 de la Acera de Recoletos.

18 de enero de 1921. Cruz Roja instala un puesto de vacunación gratuito en la calle Nuñez de Arce 23 para hacer frente a una epidemia de viruela. Los agentes de la autoridad persiguen a los «refractarios» que no quieren vacunarse para obligarles a hacerlo. El 15 de febrero, una brigada hizo una gran vacunación en Pajarillos. A finales de ese mes, se daba por controlada la epidemia. Los periódicos de esas semanas incluían anuncios de clínicas de belleza que ofrecían tratamientos contra la obesidad, las papadas y los hoyos de viruela.

15 de julio de 1921. El alcalde, Federico Santander, entrega una orden al jefe de la guardia municipal para cumplir una instrucción del Tribunal Supremo que prohíbe la venta y exhibición de libros y folletos pornográficos en los quioscos y librerías. Al día siguiente, el cronista de El Norte consignaba, no sin humor, que el alcalde afirmó:«Y personalmente, yo he recogido también algunos libros de dicha índole». En abril, se frustró una proyección clandestina de pornografía prevista en el Café Novelty.

4 de mayo de 1921. Los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia visitan Valladolid para la colocación de la primera piedra de la Academia de Caballería.

31 de marzo de 1922. Valladolid recibe los rótulos para las calles de nueva denominación y otros con los mensajes 'Prohibida la mendicidad' y 'Prohibida la blasfemia'. Son azulejos de estilo renacimiento, con el escudo de la ciudad. Una de esas placas se puede ver aún en el inicio de la Acera de Recoletos desde Colón.

31 de diciembre de 1922. Primera iluminación navideña de la Casa Consistorial.El alumbrado se produjo con la llegada del año nuevo. «Al sonar la primera campanada de las doce. se encendió una bombilla roja.Luego, a cada campanada, se encendía otra bombilla igual. Cuando quedó completo el círculo de bombillas rojas se encendió otro círculo de bombillas blancas y después, unas guirnaldas y unos medallones formados con luces de diversos colores. El público consumió las uvas, prorrumpió en aplausos y admiró la iluminación sencilla y del mejor gusto. Su autor, el electricista señor Barroso, recibió merecidas felicitaciones».

12 de abril de 1923. Durante un espectáculo circense en el Teatro Pradera, el domador Wilthon sufre el ataque de uno de sus leones (Nerón).

30 de marzo de 1923. Viernes Santo. «Por vez primera, después de más de un siglo», las tallas de la Semana Santa vuelven a salir en procesión por las calles de Valladolid. El arzobispo Gandásegui intentó recuperar esta tradición en 1922, pero la lluvia lo impidió. El Norte calculó que más de la procesión del Santo Entierro en las calles de la capital.

23 de junio de 1923. Inauguración del monumento al Corazón de Jesús, en la torre de la Catedral.

28 de marzo de 1924 . El río Esgueva se desborda en Valladolid, con los barrios de San Andrés, San Juan, San Pedro, Vadillos y Pajarillos inundados.

26 de octubre de 1924. El «escalatorres» portugués Néstor Lopes se encarama a la fachada de la Casa Mantilla ante «gran gentío».

20 de junio de 1928. Fundación del Real Valladolid, club de fútbol que nace de la fusión de la Real Unión y elEspañol.

Publicidad

Jon Garay e Isabel Toledo

J. Arrieta | J. Benítez | G. de las Heras | J. Fernández, Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras y Julia Fernández

Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras, Miguel Lorenci, Sara I. Belled y Julia Fernández

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.